第八章 走进中国传统心理

养生之道

随着时代的发展,科学技术日新月异,现代人学习、工作和生活的节奏愈来愈快,人际关系更趋复杂和多样化。因此,心理问题和心身疾病呈现出日益增多的趋势。据统计,目前世界上的心理疾病患者穴包括神经衰弱、癔病、抑郁疾病、强迫症等轻型精神症以及精神分裂症等雪已达3亿人之多,与心理、社会因素密切相关的心身疾病,如心脏病、脑血管疾病和癌症的发病率也有大幅度的增加。这些疾病再加上意外死亡的人数,已占人类死亡总数的3/4左右。面对这一新形势,医学界所采取的一个重要措施是将传统的单纯生物医学模式转变为生物—心理—社会医学模式,而怎样更好地维护和增进个体的身心健

康就成为当今世界最紧迫的问题之一。为了适应时代的发展需要,我们应加强对中国传统心理养生之道的研究。

心健才能身健

身体要健康,首先心理要健康。所以,一个人要保持身体的健康,必须适时、适地

给自己“减负”。在学会减轻身体疲劳的同时,更要注意调理好内心世界,努力做好心理的“减负”,缓解“精神疲劳”。

首先,应放平心态,少些攀比。人生的许多烦恼,一半是客观原因造成的,一半是由于攀比不当引起的。因为人外总有人,天外还有天,什么事都想拿第一、拿金牌是永远不可能的。所以人到中年更应正视自己,放平心态,松弛心理。做到左不攀,右不比,老老实实干自己的。只要自己努力了,奋斗了,拼搏了,就应满意。只有心态健康了,才能筑建起健康的平台,演绎出精彩人生。

其次,应放松心灵,少些欲望。人生在世,欲念难免,诸如食欲、色欲、技欲、财欲、权欲等等。没有欲望的人生是不健康的人生。但从修性养生的角度来说,则要注意欲望的适度。清人金缨在《格言联璧》概括道:“人之心事,多欲则忧,寡欲则乐。”人生的许多烦恼和负担,大都来自难以达到的欲望。人少一分欲望,就会多一分心理欢乐、精神爽快。精神快乐是健康之本。在职场中,要超然洒脱面对人生,只有想得开才会减轻精神负担,放得下才能减轻心理压力!

再次,应放宽心胸,少些烦恼。东晋道教理论家、医学家葛洪曾指出:“常以宽泰自居、恬淡自守,则身形安,灾害不干。”中年人承担的社会角色较多,人际关系也就相对复杂。只有心怀宽阔,有容人的雅量,在非原则问题上不去计较,在细小问题上不去纠缠,以聪明的“糊涂”舒缓压力,以崇高的宽容冰释无谓的烦恼,才能获得心灵的愉快,保持健康稳定的情绪,减少身心疾病的发生。

第四,应放弃名声,少些硬撑。许多英年早逝的“白骨精”(白领、骨干、精英),有很重要的一条教训就是本来身心疲惫不堪,但为了事业,为了自己的声望,死活硬撑,结果付出了生命的代价。

第一节中国传统养生之文化意蕴

人类社会是由文化统集的,人生活在各种各样的文化环境中,人是文化的携带者。

早在先秦时期,老子穴约公元前571年—公元前447年雪、孔子穴公元前551

年—公元前479年雪、孟子穴公元前372年前后—公元前289年前后雪、荀子穴约

公元前313年—公元前238年雪、庄子穴约公元前369年—公元前284年雪等诸子的著作中已含有较丰富的心理养生之道。其中,就时间而言,孔子和老子都早于希波克拉底,孟子、荀子和庄子等比盖伦更是早得多。就内容而言,孔子和老子的心理养生之道较之希波克拉底的心理卫生思想也更为系统。而且自先秦时期开始直至清代,无论是思想家穴佛家除外雪还是医家大都从身心健康角度出发,主张形神共养,这较之西方心理学界直至今天仍存在的“身心混乱”要优越得多。如《黄帝内经》在论养生时就已兼顾生理、心理、自然和社

会等四个方面的因素,实际上已蕴涵了一个生理—心理—自然—社会的整体养生模式,与今天的生理—心理—社会的医学模式相比,此模式仍具有科学价值。秦汉以后,中国历代学者多重心理养生之道,撰写了大量有关的书籍与文章。因此,将中国视为世界心理卫生思想的重要发源地是完全合情合理的。

由于中国古人一贯讲究心理养生之道穴精神修炼雪,提倡未病先治,要求人与自然和谐共处,主张以静制躁、无为而治等,使得中国传统心理卫生思想内容特别丰富,从而可弥补西方心理卫生思想的相对不足。事实上,罗杰斯曾坦然承认,他的患者中心疗法是受了老子无为而治思想的启发。一些从事超个人心理学研究的西方心理学家也从中国传统的心理养生之道中发现了一些放松身心、调整情绪和锻炼意志的方法。但是,由于过去外国心理学界对中国传统的医学心理学思想穴含心理养生之道雪知之甚少,使得以往欧美和前苏联的一些

心理学研究者只对《希波克拉底文集》推崇备至,如前苏联学者鲍格丹诺维奇就认为:“心理卫生的思想渊源悠久,它产生于伟大的希波克拉底的时代。”因而,挖掘与整理中国传统心理养生之道,既可充实世界心理卫生思想的内容,又能起到弘扬祖国优秀文化遗产的作用。

思想的坚定,行为的圆通,构成中国人处事的境界。思方行圆,也是中国最本原的人生哲学。

人类社会是由文化统集的,人生活在各种各样的文化环境中,人是文化的携带者。

精神理念是心胸和心性的修炼。人一旦失去了精神的支撑,无异于行尸走肉。精神统领着人的一切,但人的精神来自人的理想、追求和自信。

一、传统养生的文化内涵

“道”的含义主要是指“思想体系”,也含有“规律”之义。因此,“中国传统心理养生之道”主要是指中国传统心理养生的思想体系。在中国传统文化中,有关心理养生的文献资料从外在形式上看的确是颇为零散的,但从其内部逻辑看,其实有一个较为完整的体系。正如冯友兰先生所说押“中国哲学虽无形式上的系统,却有实质上的系统。”而“传统”含义与“古代”一词相当,因此,中国传统心理养生之道主要是在漫长的中国古代社会中形成和发展起来的。要准确把握中国传统心理养生思想的内涵,就必须先划清以下三个界限:

(一)划清传统心理养生思想与传统养生思想之间的界限

在中国传统文化中,心理养生思想从其外在形式上看,是颇为零散地包含在思想家和医家对养生问题的论述之中的。换句话说,在中国传统文化中,心理养生思想与养生思想是混杂在一起的,这就要求我们在研究中国传统心理养生之道时要区分清楚心理养生思想与养生思想这两个概念。否则,就容易将中国传统心理养生之道误为中国传统养生之道。

养生思想与心理养生思想之间其实是一种包含与被包含的关系,即养生思想包含心理养生思想。因为养生包括养形穴身体雪和养神穴精神、心理雪两大部分,整个养生思想其实也包括两大部分:一是生理养生思想,或称养生生理学思想,它指保养身体或生理方面的思想;一是心理养生思想,或称养生心理学思想,它指保养精神、心理方面的思想。假若作这样的区分,那么,养生思想与心理养生思想之间的区别应是很明显的。

(二)划清心性修养思想与心理养生思想之间的界限

在中国传统文化中,很多学者非常重视心性修养的探讨。

心性修养与心理养生之道在目的上是有区别的:心性修养的目的主要是通过个体的自我的道德修养,改变个体自身的气质,从而发展自我和完善自我,以提高自己的人生境界;心理养生之道的主要目的则是为了健康。因此,不能简单地将中国传统文化中所有关于养心和养神的思想都简单地等同于心理养生思想穴或心理卫生思想雪,要划清心性修养思想与心理养生思想之间的界限。

(三)划清传统心理养生思想与现代心理学之间的界限

关于心理学的研究,从国外的情况看,最初只是侧重于研究预防精神病和提高精神病患者的待遇问题,随后则扩大为包括心身疾病的预防,进而强调维护和增进个人与全社会的心理健康。如《新编大英百科全书》说:“心理卫生就是用以维护心理健康和改进心理健康的种种措施。”很多学者认为,心理卫生学是一门多学科交叉的边缘学科。如世界心理卫生组织于1961年在《国际心理健康展望》中提出其任务是:“在生物学、医学、教育学和社会学等最广泛的方面,使居民的心理健康达到尽可能高的水平。”在中国,关于中国心理学的性质问题,多数学者将其看作是医学心理学的一个分支,如《中国大百科全书·心理学》给“心理卫生”下的定义为:“研究使人如何达到心身健康、人格健全和具有良好的社会适应能力的医学心理学分支,又称精神卫生。其主要任务是保护人的心理活动的健康,预防精神疾病的发生。广义的心理卫生是维持和提高个体对周围环境的适应能力,保障优生优育,以提高人类的心身素质。”这样,在中国,几乎所有西医心理学书籍均将心理卫生列为医学心理学的一个分支。但是,也有学者认为心理卫生只是医学心理学的相关学科。可见,时至今日,关于心理卫生学的性质仍存在争论。当然,对于心理卫生学的性质有争论并不影响心理卫生学成为一门科学,这就犹如我们对心理学的性质仍存在争论,但大家都认为心理学也是一门科学一样。

中国传统的心理养生思想主要是从心理与健康、长寿的关系角度进行论述的,其实质相当于现代心理卫生学和健康心理学思想中的一些内容,还含有预防医学、康复医学中的一些心理学思想。养生的含义要比心理卫生或心理保健的含义宽泛得多。这一思想具有中国特色,其内涵至今仍富于科学意义。

综观中国的发展历史可以发现,中国古代既存在重养生的历史背景,又存在重养心和调神的历史背景。由于这两种文化背景的存在,中国传统文化中才蕴涵有丰富的心理养生之道。

第二节 中国传统心理养生之道的发展本质

精神是人的另一种生命体现形式,精神风貌是个人的自然流露。拥有健康生命的人,才会有健康的精神风貌。

一、中国传统心理养生之道的特点

由于中国养生思想家自先秦开始就从生理、心理、自然和社会四个方面的因素入手去探讨养生问题。再加上中国古代不同时期的各流派之间注意相互取长补短以及具有相同的文化大背景等缘由,这就导致不同时期的各个流派的心理养生之道在基本精神上是相通的,即:在心理养生观上,多主张形神共养观或身心共养观、动静结合的养神观和顺应自然的养形调神观等;在心理养生原则上,多主张养神穴心雪为主、养生与养德相结合、平和适中、以物养性和未病先治等;在心理养生方法上,多主张养形怡神法、气功养形调神法、节制情欲法、修养道德法、精神陶冶法、清静养神穴心雪法和顺时调神法等,这一基本精神可说是中国传统心理养生之道的主要精华所在。中国古代关于养生的文献虽浩如烟海,但“透过现象看本质”,其心理养生之道主要是围绕这一基本精神展开的,这也是为何本书在阐述不同时期各流派的心理养生观、原则和方法时,在标题上呈现出一定共性的根源所在。这一事实也表明,中国传统心理养生之道在一定程度上呈现出早熟性的特点穴这一特点在医家的心理养生之道中体现得尤其明显,如前所述,自《内经》的心理养生之道产生后,直至清代乃至于当代,中医心理养生之道在大框架上仍未超出《内经》心理养生之道的基调),这或许是中国传统心理养生之道能绵延几千年的原因之一。

(一)蕴涵了一个兼顾生理—心理—自然—社会四因素的整体养生模式

在考虑影响养生的诸因素时,从总体上看,中国古代的思想家穴佛家除外雪和医家多用整体思维,强调天人合一和形神合一,主张兼顾生理、心理、自然和社会四个方面的因素,从而在他们的心理养生之道中蕴涵了一个整体养生模式,这可说是中国传统心理养生之道的最大贡献和最大特点。

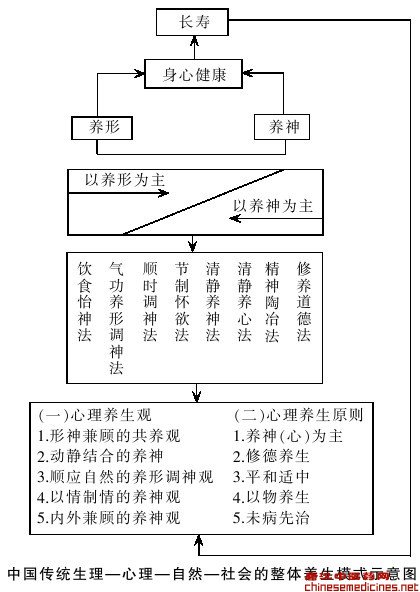

由下图可知:1.中国传统心理养生之道主要以五大心理养生观和五大心理养生原则为理论依据。2.从身心健康角度出发,主张养生要形神兼养,故九大主要心理养生方法都既有养形穴身体雪的一面,又有养神穴精神、心理雪的一面,只是程度不同而已。相对而言,从左到右心理养生方法的养形功效逐渐减少,而养神的功效逐渐增大;从右到左,则刚好相反。图中长方形的斜线在其两边都有一段小的截距,而不是长方形的对角线,就是表明每一种心理养生方法兼有养形和养神的双重功效。3.这个模式使人们清楚地认识到,人的疾病和健康均是由生理、心理、自然和社会等多方面的因素综合作用的结果。因而在养生时,既不能将“心”和“身”分开,也不能将人与自然、社会相分开。从这一观点出发,人的健康和长寿只能通过调养生理、心理、自然和社会四个方面的因素而获得。

(二)派别性较明显,但以道家心理养生之道为主体

一方面,中国古代心理养生之道并未独立出来,主要蕴涵在道、儒、医、杂和佛等诸家的著作中。尽管各家心理养生之道之间是相互影响、相互渗透的,但其“本质”未发生根本性的变化。它们或是道家本位的心理养生之道,或是儒家本位的心理养生之道,或是医家本位的心理养生之道,或是杂家本位的心理养生之道,或是佛家本位的心理养生之道,总之,体现出一定程度的派别性。具体地讲,从流派上看,各家各有特色。相对而言,道家心理养生之道的最大特点是强调顺应自然以养生。道家论养生强调人的自然性的一面,重视顺应

自然以养生,因此,其各种心理养生之道主要是从顺应自然的角度提出的。儒家心理养生之道的最大特点是以养德为本,因此,儒家论养生强调人的社会性的一面,非常重视道德修养在养生中的重要性,同时主张要将养生与治国紧密联系起来。医家心理养生之道的最大特点是主张整体养生,较好地处理了生理、心理、自然和社会等四个方面的因素在养生中的重要作用。除此之外,医家论养生还有两个特色:一是论述较具体,操作性较强。如先秦道家顺应自然的养形调神观,到了医家的手中就变成了四时调神法;一是注重阐明心理养生观的生理机制。杂家心理养生之道的最大特点是提倡必法天地以养生,这实际上也是一种顺应自然以养生的观点,所以,杂家论养生尽管在养生目的上深受先秦儒家思想的影响,但在心理养生观和方法上则主要是继承和发展了先秦道家的思想。禅宗心理养生之道的最大特点是以养心为本。禅宗的心理养生之道既讲守静穴禅定雪,又提倡修德,这与道儒两家的心理养生之道均有相通之处,从而促进了佛、道、儒三家思想的交融。

另一方面,在中国古代,尽管道、儒、医、杂和佛等诸家的著作中都包含有一定的心理养生之道,并且派别性较明显。但是,从总体上看,中国传统心理养生之道是以道家心理养生之道为主体的。这主要体现在两方面:一是道家最重养生,其论养生的著作与儒、医、和佛等诸家相比,无论是在数量上还是在质量上都占有较明显的优势;二是道家的心理养生之道对其他各家的心理养生之道都有或多或少的影响。如儒家清静养心的观点可能就受到了道家思想的影响,汉儒董仲舒主张的天人感应式的自然养形调神观则更明显地受到了道家思想的影响。又如《内经》顺时养形调神观也明显地受到道家思想的影响,至于秦汉之后的很多著名医家往往同时又是道家[如葛洪、孙思邈],其受到道家思想的影响就更是不言而喻了。

(三)不同时期各流派在养神、养心和养形问题上各有侧重

综览中国传统的心理养生之道,不同时期的不同流派在养神、养心和养形问题上各有侧重,从而存在三个较明显的侧重点。即道儒医三家在强调形神兼养的前提下,于不同时期对养心、养神和养形各有侧重,而禅宗只重养心。下面具体论述押

在养神与养形问题上,道家心理养生之道的侧重点随着时代的发展而显现出差异。相对而言,在先秦时期,老子尽管有偏重养神而轻养形的倾向,如《老子》说:“吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患芽”《老子》又说:“营魄抱一,能无离乎芽”对形神分离抱怀疑的态度。但老子偏重养神而轻视养形的倾向,在庄子那里得到了一定程度的纠正。庄子明确提出“形全者神全”、“形全而神不亏”。合言之,先秦道家心理养生之道的主流是在强调形神共养的同时,突出养神的重要性。所以,从总体上来说,道家的心理养生之道的特点之一是:在形神兼养的同时,其侧重点是沿着重养神到重养形再到重养心的线索发展的,可以说是经过了一段“否定之否定”的心路历程。

儒家的心理养生之道,在形神兼养的前提下有重养心的传统。早在先秦时期,孟子就曾说:“养心莫善于寡欲。”不过,秦汉以后至唐代为止的儒家渐少谈养心。由于佛家尤其是禅宗在中国的兴起,并且禅宗又大讲养心之道,为了对抗禅宗,五代以后的儒家又重提养心话题。这是因为在他们看来,一是儒家本有养心的传统,重提养心话题既不会招来离经叛道的指责,又能增强对抗禅宗的自信心。这好像在说,养心并不是禅宗的发明,儒家早就论述过了。一是他们想建立自己的“心性之学”或“养心之道”,以对抗禅宗的“心性之学”或“养心之道”。这就导致五代到明清时期儒家的心理养生之道有一个特点,即是在形神兼养的前提下,继承并发展了先秦儒家重养心的传统。因此,从总体上看,儒家的心理养生之道的特色之一是:在形神兼养的前提下,其侧重点是沿着重养心到渐少谈养心再到复重养心的线索发展的。

禅宗心理养生之道的最大特点是:只重养心,忽略养身的重要性。这样,尽管儒家、新兴道教教派穴简称新道教雪和禅宗均重养心,但其间的区别也是明显的。相对而言,儒家和新道教是在强调形神兼养的同时,再突出养心的重要性,显得较为全面;而禅宗只重养心,忽略养身的重要性,有失偏颇。不过,假若仅从养心之道上看,则是禅宗的贡献最大。因为,一方面它提出了一套自己的、较完整的养心理论与方法;另一方面,它为理学家和新道教提供了靶子,使他们也重视养心问题的研究,并为他们提出自己的养心理论和方法提供了“样本”。

医家心理养生之道和狭义道家的心理养生之道有更多的相通之处,即都强调在形神兼养的同时突出养神的重要性。当然,医家也讲养心,只不过多用精、气、神的概念。

从总体上看,中国传统心理养生之道是以养神和养心为主的。需指出,养形和养心与养神之间的区别较明显,因为养形的重点是落在保养人的身体上,而养心和养神的重点则是落在保养人的精神上。

(四)各家的心理养生之道都向综合化的方向发展

中国传统心理养生之道在产生之初或许存在着多源头性的特点,并且,佛、道、儒、医诸家的心理养生之道在创始之初都带有较鲜明的自身特色。但随着时间的推移,它们开始都向着综合化的方向发展,几乎没有哪一家的心理养生之道是“死板一块”,自始至终死守自家传统的。这样,一方面削弱了各家心理养生之道的自身特色,使得时间越往后,越难看出各家心理养生之道的特色;另一方面,由于各家的心理养生之道均采用了开放的体系,博采众家之长,增强了各家心理养生之道自身的生命力,从而也就增强了整个中国传统心理养生之道的生命力。

(五)中国传统心理养生之道向通俗化的方向发展

综观中国传统心理养生之道可以发现,它是沿着通俗化的方向发展的,越往后通俗化的程度越高,这使得中国传统心理养生之道存在着一定程度的“早熟性”。即时间越往后推移,有关心理养生观的论述越缺少新意,而有关心理养生方法的描述却越来越详细而具体,操作性也越来越强。

(六)中庸思想对中国传统心理养生之道影响巨大

整个中国传统心理养生之道都深受中庸思想的影响,以至于无论哪家的心理养生之道,都主张养生要坚持平和适中的原则。

(七)多主张融养生与治国于一体

受儒家治国平天下思想的影响,我国先人论养生时多将养生与治国相联系,认为治身与治国是相通的,相信“知治身,则能治国也”[葛洪语]。具体地讲,系,认为治身与治国是相通的,相信“知治身,则能治国也”穴葛洪语雪。具体地讲,这种将养生与治国安邦之道融为一体的思想,在先秦道、儒、医三家的心理养生之道中已开其端。随后不久,在先秦杂家的心理养生之道中也得到了明确的阐述,这便是《吕氏春秋·审分》中所提出的“夫治身与治国,一理之术也”的观点。秦汉之后的道、儒、医等诸家也都相继提出了类似的主张,使得养生与治国相联系的思想一直延续下来。这或许是中国古人乐于探讨心理养生之道和中国传统心理养生之道能历经几千年而不灭绝的原因之一。

二、中国传统养生心理之道的科学性与价值性

(一)科学性

从中国古人根据上述中国传统心理养生之道进行养生所取得的良好效果看,中国传统心理养生之道是具有较强的科学性的。

《中国大百科全书·宗教》中设有著名道教家生平这一专题,共收录道家人物51人,其中有24人生年或卒年不详,剩下27人生卒年明确。其中百岁以上3人,占剩下人数的11%;90岁以上2人,占剩下人数的7%;80岁以上9人,占剩下人数33%;70岁以上的19人,占剩下人数的70%。我国古代道家都重养生,由此可知,道家的心理养生之道有其合理的内核。

中国古代注重养生的思想家也多长寿,如孔子[公元前551—公元前479年]享年72岁;孟子[公元前372年前后—公元前289年前后]享年约83岁;庄子[约公元前369年—公元前284年]享年约85岁;墨子[约公元前468年—公元前376年]则高寿92岁;荀子[约公元前313年—公元前238年]的寿命大约是75岁;老子寿命更长,据司马迁讲:“老子年百有六十岁,或言二百岁,以其修道而寿也。”此话虽有些夸张,不过,老子长寿应该是没有疑问的。更重要的是“以其修道而寿也”之语表明,在司马迁看来,老子长寿的原因就在于他善于修“道”,这也间接证明了先秦道家的心理养生之道的确有其合理因素。有人统计了秦汉以来3088位著名知识分子的寿命,其平均寿命是65.18岁,可见,秦汉以来的著名知识分子也多长寿。

概言之,中国古代养生思想家多长寿的事实表明,中国传统心理养生之道确实具有较强的科学性。

还有人曾对《中国医学人名志》所载名医的年龄作过统计。结果表明在149人中,80岁以下者只有42人,其余107人都在80岁以上,其中80~89岁者70人,90~99岁者27人,另有10人高寿百岁以上。又有人统计《中医各家学说讲义》中所载名医的年龄,在有生卒年份的30人中,80岁以上者占一半,平均年龄也有78.6岁。这些数据同样有力地证明,中医中蕴藏的心理养生之道的确是有其合理内核的。

甚至有人对历代皇帝的平均寿命也进行了统计,秦朝皇帝只有36.5岁;汉代皇帝只有37.1岁;晋朝、南朝(宋、齐、梁、陈)皇帝刚好37岁;隋唐五代帝王的平均寿命最高,也只有47.7岁;宋元两代帝王是46岁;明清时期帝王是46.5岁。这组数据表明,贪欲的皇帝们多数都难长寿。与此正相对,调查表明,长寿老人均不纵欲。因此,希望长寿就要适当节制情欲,而中国古代的思想家和医家在论养生时一般都是主张要节制情欲和清静养神的。可见,节制情欲养生法与清静养神法也有其合理性。

1998年,天津社科院和河北妇联对河北区200多位90岁以上健康长寿老人的问卷调查表明,他们长寿的主要原因是:对现实生活的态度追求安稳、淡泊、知足、快乐。问卷调查显示:寿星们在对生活的态度、价值观和心理感受上,感到生活十分幸福的占83%;感觉生活很充实、很有意义的占76%;觉得生活很有成就的占42%;而在对待物质生活上,79%的人认为,有吃、有穿、有住就应满足,不要总和别人比;52%的人对目前的生活状况没有更多奢望,认为一切不能勉强;42%的人希望别人比自己过得好。从这些问卷结果中可看出,具有健康良好的人格心理,是老人健康长寿的关键和核心。它使老人们具有平和愉快的心境,宽容、淡泊又不失积极的处世态度。

总之,无论是从中国古代思想家和医家的寿命统计上看,还是从当今中外学者对诸多寿星和失廉官员的研究结果看,都能证明中国传统心理养生之道是有一定的科学价值的,并且时至今日仍具有一定的现实意义。只要我们对它进行科学的挖掘与整理,取其精华,去其糟粕,就一定能为建立有中国特色的心理卫生学提供非常丰富的养料。

(二)价值性

中国传统心理养生之道既具有鲜明的特色,又具有较强的科学性,用今天的眼光看,它的价值体体现在以下两方面:

1.理论上的价值

综观中国传统心理养生之道,可以发现它蕴涵了五个至今仍富于科学性,仍具借鉴意义的心理养生观:

(1)形神共养观穴或称身心共养观雪。中国古人从身心健康角度出发,主张养生要做到形神共养,不可偏执一方。在此基础上,又突出了养神的重要性,这是符合心理卫生要求的,并含有辩证色彩。

(2)动静结合的养神观。中国古人既注重保持心理的恬淡、平和,又主张以动养形来怡神,这是符合现代心理卫生思想的。以静御躁,精神内守,是中国古代思想家和医家养心健神的重要经验之一。现代医学研究也已证实,运动是生命存在的根本属性,人体的每一个细胞无时无刻不处在运动状态之中。经常性的适度运动可以促进人体的新陈代谢,使身体生长发育得更加完善,各种组织器官的生理功能和形态结构得到健康发展,而这又必然带来心理上的良好状态。这说明中国古代养生家主张通过适度运动来养形怡神的思想有一定的合理之处。

(3)顺应自然的养形调神观。中国古人将养生和自然环境联系起来,主张要顺应自然来养形与调神,突出人与自然之间统一、协调、和谐的一面,而不是像西方那样强调人与自然之间矛盾、对立、斗争的一面,这是较为契合心理健康要求的。顺应自然的养形调神观主张根据生命和自然界的规律以调神养生,对今人进行心理保健有一定的借鉴意义。它告诉我们,在探讨心理卫生或进行养生活动时,决不能离开自然环境。因为人生存的自然环境的变化与人的身心变化是息息相通、密切关联的,所以,探讨心理卫生或进行养生延年活动时就要尽可能使个体与自然环境保持和谐的关系。这一思想与今天讲的全球环保与全球人类身心健康的关系问题是相通的。

(4)内外兼顾的养神观。中国古人大都主张养生者既要善于保养身心[养内],以免产生身心疾病来危害身心健康;又要注意外部防御穴养外雪,防止外部灾害对身心造成的危害。认为一个善于养神的人要做到内外兼养,这样才会享尽天年。此观点要求养生者将个体所处的内外环境统一起来看待,既具有一定的辩证色彩,也颇合现代心理卫生之道。

(5)以情制情的养神观。此观点最早由《内经》提出。中国古代医家很早就认识到,心理因素穴尤其是不良的情绪雪是致病的重要原因。根据五行相生、相克的原理,情与情之间也存在着相生、相克的关系,可以用一种情绪去调节相应的另一种情绪。于是,《内经》创造性地提出了以情制情的养神观,既揭示了情志致病的三种机制,又详细论述了情志相胜而治病的生理原理,为后人运用正确的节情方法来养生提供了理论依据。

由于中国传统心理养生之道中蕴含了上述五个重要的心理养生观,就使得中国传统心理养生之道从总体上看较为妥善地处理好了养生与生理、心理、自然和社会四因素之间的关系问题,并蕴涵了一个兼顾生理—心理—自然—社会四因素的整体养生模式,这可说是中国传统心理养生之道在理论上的最大贡献。只要我们加以批判地吸收,就一定能做到“古为今用”。

2.实践上的价值

研究中国传统心理养生之道具有很强的实践价值:

(1)有利于物质文明的建设。通过弘扬中国传统心理养生之道的精华,提倡广大劳动者通过适度养生来保持良好的身心状态,既可提高劳动效率,又能通过减少医疗费用等途径来降低生产成本,提高产品的竞争力。在养生目的上,适当提倡儒家的观点可增强人们的进取心,也有利于经济的发展。再者,节制情欲养生法有利于培养人们节俭的生活习惯,既可节省生产成本,也有助于财富的积累。事实上,如前所述,养生能在中国古代经久不衰的深层原因之一,就是由于它能满足经济发展的需要。

(2)有利于精神文明的建设。中国古人大都主张通过修德养性的途径来达到养生长寿的目的,将养生与社会环境联系起来,这对今人也具有一定的借鉴意义:一是探讨心理卫生千万不能离开社会环境,因为社会环境不同,社会的道德风尚和生活方式等也不同,这就导致人们的精神风貌和心理状态也有差异。因此,在探讨心理卫生或进行养生延年等活动时应将社会因素和心理因素联系起来考察。二是良好的社会道德、朴实的民风与和谐的人际关系等,是保护和增强人们心理健康的重要条件。所以,在推广心理卫生事业时不仅要向人们普及防病的医学知识,也要加强人们的精神修养,增强人们的道德观念,以创建良好的社会风气,只有这样做才能收到良好的效果。而所有这些做法,既有利于提高人们的道德水平,也可以调节人际关系,从而可促进精神文明的建设。多练动、少练静和多练刚、少练柔的思想显得比较合理;同时,中国古代的很多心理养生方法———如太极拳之类的导引术和气功养形调神法———将养生与竞技融为一体,兼有刚柔相济之美,既有一定的身心保健作用,又有一定的竞技功能,还有相当的艺术欣赏价值,这较之现代单一目的性的体育———现代竞技体育主要以追求社会功利为目的,而现代群众性的体育又主要是以追求健身为目的———更要合理得多。因此,弘扬中国传统心理养生之道的精华有利于促进现代体育的健康发展,充实世界心理卫生思想的内容,起到弘扬祖国优秀文化的作用。

(3)有利于提高国民的心理健康水平。中国传统心理养生之道中蕴涵有一些既具民族特色又富科学性的心理养生观、原则和方法,今人在进行养生时只要善于批判地吸收这些有借鉴意义的心理养生观、原则和方法,就能正确处理养生与生理、心理、自然和社会四因素之间的关系,也就能进行科学的养生。这样,就能提高国民的心理健康水平。

展望未来,中国传统心理养生之道一定能继续向前发展。这既因为中国传统心理养生之道自身所具有的强大生命力能推动其继续向前发展,又因为有推动中国传统心理养生之道发展的良好外部环境。即随着中国政治、经济体制改革的不断深入,中国的整体实力将日益强大,人民的生活水平也会不断提高,这样,养生延年的活动就会日渐增多,养生实践的发展必然会促进中国传统心理养生之道的发展。