一、撮痧法:亦称“扯痧”、“拧痧”、“挟痧”

1.主要部位

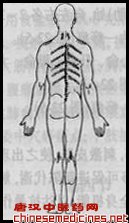

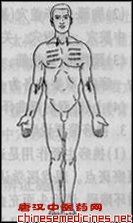

(1)颈前两侧及中间三个痧点(图22-1);第一胸椎旁开1~2寸各一个痧点(图22—2)。

(2)胸部:胸前第三肋中华盖穴为一痧点,沿第三肋间隙左右各三个痧点(图22-1)。

(3)腹部:脐旁1寸左右各一个痧点,脐下3寸为一个痧点,向左右1寸各一个痧点(图22-1)。

(4)腰背部:第三胸椎旁开1~2寸各一个痧点,第十二胸椎旁开1~2寸各一个痧点,第三腰椎旁开1—2寸各一个痧点(图22—2)。

2.基本手法

医者五指屈曲,用食、中指的第二节对准痧点,挟起皮肌与肌肉,再松开,这样一挟一放反复6—7遍,使皮肤出现痧痕。也可用拇指、食指相对抓拿痧点,向外拉提到一定程度后再松开,连续数次,直至皮肌发生瘀血和红晕为止。一般不出现痧痕,这种称为放筋络疗法。

3.具体操作:预备清水一腕,先用清水润湿手指,然后操作。头部可用清凉油。

医者双手拇指施术,从患者两眉之间印堂开始,向上推至前发际,再分别向外分抹至太阳穴,绕过耳后至双侧后发际;再中指勾点风池穴;抓拿双肩井板筋,以促患者清醒;再沿背部督脉和膀胱经,从大椎至腰骶,抓撮腰板筋;胸部从胸骨华盖穴撮起,再向左右各撮3—5个痧痕;再摄腋前皱纹上2寸左右各一个痧痕;上肢从腋前开始,先抓手三阳经,再抓手三阴经,最后分别拔伸双手五指,掐虎口。

二、刮痧法

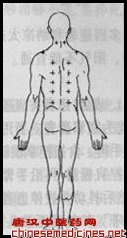

用五分钱的硬币或瓷汤匙,蘸一点食油,在患者体表一定部位,从上向下,或沿左右两侧向外刮动,直至皮下呈现出一条长形的紫红色痧痕为止,背两侧横道5~7条(图22-3)。

主要部位和操作

1.背部:患者取侧卧或俯卧位,医者从第七颈椎起,沿督脉从上向下刮至第五腰椎为止;然后从第一胸椎始,沿肋间向外侧斜刮,部位逐次降低,左右两侧各刮出5~7道痧痕(图22—3)。

2.颈部:颈前两侧各刮一道痧痕(图22-4),项后两侧各刮一道痧痕,双肩板筋部各刮一道痧痕(图22-3)。

3.胸部:患者正坐,沿第二、三、四肋间各刮一道痧痕(从胸骨向外侧刮),乳房禁刮(图22—4)。

4.四肢:肘部、帼窝,各刮出一道痧痕(图22—4)。

三、挑痧法

用一定的消毒针,挑刺患者一定部位,并挤出点瘀血来治疗痧症的一种方法,也称“挑放痧疗法”或“刺络疗法”。

1.基本手法:医者右手持一支三棱针或粗大缝衣针,左手提起皮肉,右手轻快地刺入并向外挑,每个部位挑刺3下,并用双手拇、食指捏挤5~6次,挤出瘀血,用消毒棉球擦净。

2.主要部位

(1)头颈项部:两眉头之间上丹田为一痧痕,两侧太阳穴各为一痧痕,颈前两侧各一痧痕(图22-5),颈后大筋两侧各一痧痕(图22-6)。

(2)胸部:从华盖穴(胸前第三肋)始,向左右各2—3个痧痕。中脘穴、天枢穴、关元穴各为一痧痕(图22—5)。

(3)腰背部:肩板筋、肺俞、心俞、肝俞、胃俞、大肠俞各为一痧痕,双委中各为一痧痕(图22-6)。

(4)上肢:双肘部曲泽穴各为一痧痕(图22-5)。

3.挑痧简要说明

(1)挑痧主要作用是通络祛邪,刺激皮肤,使之出现充血痧痕瘀斑点。现代医学认为,挑痧可促进新陈代谢,解除血液循环障碍,消除头面充血,调整全身机能,以达抗暑作用。

(2)挑痧部位、针具及医者手指必须消毒。

(3)若挑刺无血,痧痕点不显现,患者烦躁不安,欲呕不得,可用食盐或明矾6克溶化于开水里,冷却后灌服催吐。

4.挑痧举例:头痛,挑上丹田、太阳穴痧点;后头痛加挑项后大筋两侧痧痕点;胸闷,挑胸部痧痕点;胃痛加挑中脘穴痧点;腹痛加挑天枢穴痧痕点;小腹痛加挑关元穴痧痕点;气喘,挑肺俞和肩板筋痧痕点;胃痛、腹痛、腰痛,挑腰背部痧点和委中穴痧痕点;下肢抽筋挑委中穴痧痕点。